“外国电影”是比日本先进的国家的电影 在很长一段时间里,外国电影就像一个日本人窥视外国先进文明的窗口。所谓“男女七岁不同席”的儒家伦理观念还在日本占据着支配地位,但同一时期在美国电影和法国电影中,男男女女却在大街上公然手挽着手或者相互拥抱。在太平洋战争结束之前,西方电影中所有的接吻镜头都会被国家的审查机构剪掉,但即便如此,也比当时随便握个手也忸怩作态的日本电影的爱情场面自由开放得多。对于向往着自由和解放的日本青年男女来说,美国电影或者法国电影中的场景,有种现实中存在的乌托邦的感觉。 20世纪10年代到50年代之间的日本电影,多数描绘了在贫穷和半封建社会的压抑中扭曲和挣扎的人们卑微的心理和情感,美国电影描绘的却是生活在富裕、自由而且充满希望的国度的人们的乐观与积极向上,而同一时期的法国电影则描绘了一个拥有更加成熟的文化的社会,以及生活在这个社会中的人们优雅而精致的生活。在20年代末到30年代初的日本,革命曾被认为是最为危险的思想,经过国家审查机构严格的审查,所有有关革命的镜头都会被删掉。但是在苏联电影中,革命却被描绘得斗志昂扬。 对于日本人来说,看外国电影就是看那些比日本更进步的世界,至少也是在看那些比日本富裕的国家的令人羡慕的生活。简而言之,就是看先进的时尚。 所以,在“二战”之前,只要一说外国电影,那就是指比日本先进的国家的电影。实际上,在那些比日本还要贫穷,或者近代化的进程落后于日本的国家中,也有许多很早就开始拍摄电影了,但是在很长一段时间里,日本人都没有将这些国家的电影放进“外国电影”的概念中。 在20世纪初到30年代这段时间,美国、法国、德国、苏联、意大利、瑞典、丹麦、英国、奥地利等发达国家的电影不断被引进到日本公开上映,有很多评论家品评。而引进“落后国家”的电影仅存在一次例外,那就是1934年捷克斯洛伐克制作的《入迷》。这部电影中,女主角海蒂拉玛(Hedy Lamarr)的全裸出镜引起了人们对感官话题的讨论,因此在1935年被日本引进公映。当然,这只是极少的个例。 在这个几乎没有日本人对中国电影感兴趣的时代,只有一个人例外,那就是电影评论家岩崎昶。 岩崎昶1903年出生于东京,曾就读于东京大学德国文学系。他从1924年在校期间便开始为《电影旬报》撰写电影评论。他发表的第一篇文章叫做《表现主义电影的未来》,论及当时走在艺术电影前端的《卡里加利博士的小屋》(1920)等德国表现主义电影。仅仅从这篇文章来看,岩崎昶是作为一个相当脱俗和前卫的艺术派走上电影评论家之路的。1927年大学毕业之后,他进入了一家叫做田口商店的公司工作。田口商店是德国乌发公司在日本的代理公司,专门引进德国电影。该公司的负责人看重他通晓德语而且熟悉德国电影,以相当优厚的待遇将其招了进来。 田口商店引进了几部德国电影之后,大概过了一年时间便倒闭了。这家公司引进的作品中,也包含F. W. 茂瑙(F. W. Murnau)导演的《浮士德》(1926),阿诺德范克(Arnold Fanck)导演、莱妮里芬斯塔尔(Leni Riefenstahl)主演的山岳电影《圣山》(1926)之类的杰作。阿诺德范克后来来到日本,导演了由川喜多长政制片的《新土》(1937)。莱妮里芬斯塔尔成为女导演,拍摄了纳粹党大会的纪录片《意志的胜利》(1935)和柏林奥运会的纪录片《奥林匹亚》(1938)等电影。 田口商店倒闭的那天,川喜多长政、岩崎昶和同样因通晓德语而负责宣传的青山敏美这个德语三人组,在临别时相约明年此日于宫城(皇居)前再会。但是,他们并没有遵守约定。这是因为,还没等到那一天,他们便开始经常见面了。 田口商店解散后不久,川喜多长政便独立创建了东和商事,开始引进德国电影。岩崎昶没有继续在公司工作,开始专职写作,并于第二年(1929年)与几个志同道合的朋友发起了日本无产阶级电影同盟运动,成为该运动的领导者和中心人物。所谓的无产阶级电影,是一个叫做佐佐元十的左翼电影青年提出来的,即使用当时被认为是资产阶级趣味的16毫米或9.5毫米胶片,制作直接记录无产阶级运动的电影,并自主上映。佐佐元十自己首先用9.5毫米胶片的摄影机制作了野田酱油公司罢工的纪录片,在罢工团的聚会上放映后,引起了强烈的共鸣。然后,他拜访了崭露头角的新锐电影评论家岩崎昶,邀请他加入了自己发起的同盟。 岩崎昶在上海没见到鲁迅,但结识一批中国电影人 1929年是日本左翼运动急速高涨的时期。这一年,即便是当时已经存在的商业电影公司,也一窝蜂地开始投资制作被称为“倾向电影”的左翼电影。岩崎昶也在这样的社会风潮中急速地“左倾”化。佐佐元十请他担任无产阶级电影同盟的领导者之后,他自己也开始拍摄16毫米无产阶级运动电影,毫不留情地批判现有电影公司制作的“倾向电影”的不彻底性,成为一个彻底的左派电影评论家。 日本无产阶级电影同盟作为一个积极的运动团体,在1929年到1934年间制作了大约四十部电影,并自主上映。虽然经常遭到警察镇压,但是电影的放映会激发了大家的热情,并自然而然地引发了示威游行。由此可见,虽然运动的规模很小,作品的水平也不是那么高,却引起了很大的反响。可是到了1934年,随着同盟成员接连不断地被警察当局逮捕,虽然没有正式宣布解散,但是实际上的运动已经无法继续,同盟最终走向溃灭。这个时期,是战前有组织的左翼运动整体上偃旗息鼓的时期。 日本无产阶级电影同盟中的几位同志加入了电影公司。比如,松崎启次加入了P.C.L.,走上了制片人的道路。岩崎昶回归电影评论界,仍然站在左翼的立场上撰写电影评论。岩崎昶的左翼电影评论甚至在中国也有读者。 1935年,岩崎昶到上海进行了为期一周的短期旅行。此行有两个目的:第一是看中国电影,第二就是见中国作家鲁迅。岩崎昶当时收到一个他不认识的中国电影导演沈西苓的来信。沈西苓的信大意如下:两年前的1933年,岩崎昶翻译出版了苏联作家伊利亚爱伦堡(Ilya Ehrenburg)的小说《梦工厂》;而中国剧作家田汉曾经以岩崎昶的日文译本为底本将其重新翻译成中文,但是因为一些原因没有完成。沈西苓自己想接着翻译,想请岩崎昶告诉他其中一些人名的原文。后来岩崎昶才知道,田汉是中国左翼运动的领导者,因被国民党政府逮捕而中止了翻译工作。这封信中,还写着一件让当时年仅二十七岁的岩崎昶感到惊喜的事情,那就是鲁迅将他以前写的一篇文章《作为宣传,煽动手段的电影》翻译成了中文。鲁迅当时已经因《阿Q正传》而成为国际知名的大作家,而岩崎昶作为一个新锐电影评论家在日本刚刚崭露头角,依然十分青涩。这时候自己的文章被翻译成中文,说明得到了认可,因此岩崎非常高兴,想要拜见鲁迅。

中国左翼电影的代表人物沈西苓 就这样,在和沈西苓书信往来期间,日本的报纸也恰好刊登了中国电影《渔光曲》(1934)在莫斯科举办的“苏联电影国有化十五周年影展”上获得“荣誉奖”的消息。这并不是一个特别大的新闻,一般的日本人想必也没有特别留意,甚至其中还有人会想“哎哟,中国还有电影呢”。而稍微关注这个新闻的人,也许也会觉得这不过是个荣誉奖,只是为了鼓励一下发展中国家的左翼电影事业而已。但是,岩崎昶看到这个消息之后,却决定去上海看一下中国的电影,而且如果可能的话,他想拜见鲁迅。在无产阶级电影同盟中有位叫做加悦的同志,是对上海很熟的长崎人,他们二人同行。还有一位在上海拍摄中国电影的朝鲜导演全昌根,为岩崎昶做翻译兼向导。 岩崎昶首先拜访了内山书店。这是一家销售日本书籍的书店。因为店主内山完造优秀的人格和出色的见识,该书店成为中日文化交流的场所,对促进交流起到了积极的作用。鲁迅和内山完造关系亲密,这是众所周知的事情。因此,岩崎昶想让内山完造介绍自己和鲁迅认识。但是,他见了内山完造之后,也没有如愿。“鲁迅先生现在不想见任何人,”内山完造对他说,“而且我也不知道他住在哪里。”实际上,当时鲁迅为了躲避国民党的迫害,没有公开自己的住处,而且他的朋友们也为了保护他不被间谍伤害而非常小心。岩崎昶很失望。但是,他的另外一个目的实现了。在上海看到的中国电影让他感到兴奋。他能看到的只有当时在上海的电影院上映的蔡楚生导演的《渔光曲》、《新女性》(1935)和张石川导演的《空谷兰》(1934)三部。其中,作为通俗爱情片导演而知名的张石川的作品并没有给岩崎昶带来太大感动,但是进步派导演蔡楚生的两部作品,尤其是《渔光曲》,成为他在以后很长的岁月中与中国电影人保持着深厚友谊的契机。 看完电影后倍受感动的岩崎昶,不再满足于单纯的观看,他决定去认识一些中国的电影人。于是,只要时间允许,他就去走访全上海的电影公司。明星、联华、艺华、天一和电通是当时上海最有名的五家电影公司。在短短的几天时间里,岩崎昶访问了除天一之外的四家。虽然是突然访问,但中国的电影人都对岩崎昶表示了热烈欢迎。或许是因为鲁迅和田汉都曾翻译过他的文章,所以当时的中国电影人,至少左翼电影人,都知道岩崎昶是个什么样的人。就这样,他见到了沈西苓、史东山、应云卫、岳枫等左翼进步派的导演。遗憾的是,他没有在上海见到蔡楚生。但是,当蔡楚生后来听说岩崎昶特意来摄影棚拜访自己之后,和回到东京的岩崎昶开始了书信往来。岩崎昶到联华电影公司的导演宿舍拜访时,蔡楚生的房间上挂着“不在”的牌子。除此之外还有一个人的名字留在了他的记忆中,那就是孙瑜。以上这些导演在当时中国电影界左派顶尖导演名单中占据了半壁江山。

1935年拜访上海艺华摄影棚的岩崎昶(左起第九)与众人合影留念 岩崎昶回国之后,在《改造》杂志以及其他刊物上发表了有关中国电影的报道。这些文章收录在第二年由协和书院出版的评论集《电影的艺术》当中。 日本没落的左翼电影在中国充满生机 在岩崎昶去上海的一个月前,上海的著名女星阮玲玉自杀了。她因出演《小玩意》(1933)、《新女性》等进步派的电影而非常受欢迎。她不仅是一个摩登的美女,而且表演自然生动。当时的很多女演员在表演时或是夸张地竖起柳眉,或是娇艳地微笑,演技过于陈旧而且表演气味太浓,但是阮玲玉却是一个新式的演技派演员。她的表演与欧美一流的明星相比都毫不逊色。然而,这个女星却在最受欢迎的时候选择了自杀,原因是家庭矛盾——已经离婚的前夫指控她与他人通奸。实际上,八卦媒体为了吸引大众眼球将这件事作为丑闻大肆宣扬,让阮玲玉的精神陷入崩溃状态。那么,为什么那些花边新闻会被如此大肆宣扬呢?这是因为刚刚拍摄完成的阮玲玉主演的《新女性》这部电影,攻击了这种新闻记者的卑劣。于是,她就像电影里的主人公一样吃了安眠药。这个过于戏剧性的事件,让中国的新闻界沸腾了。封建主义和反动思想扼杀了追求自由新生活的女性——这种进步的观点引领了舆论的风向,《新女性》一时间大受欢迎。岩崎昶在电影院看了这部电影,与之一起放映的还有一部叫做《阮玲玉衰荣录》的新闻片,记录了阮玲玉的葬礼。在岩崎昶的印象中,其葬礼的盛大规模大概仅次于东乡元帅的国葬,或许可以与1926年在美国举行的鲁道夫瓦伦蒂诺的葬礼匹敌。

蔡楚生导演的《新女性》(1935),主演阮玲玉(左)与郑君里 正如岩崎昶指出,虽然这个事件的发酵有民众狂欢式的煽情主义的一面,但的确是一个大事件,甚至连文豪鲁迅都针对这个事件发表了拥护阮玲玉的杂文。这个事件让人开始思考一种试图摆脱封建旧思想的新女性的生活方式,提高了批判反动思想的声音。 但是,《新女性》作为电影本身来说,岩崎昶并没有给予太高评价。岩崎昶认为,这部电影中随处可见几年前在日本“倾向电影”中也曾流行过的苏联电影学派的对比蒙太奇手法。比如,在电影中,即便是出现在舞厅中享乐的绅士淑女们跳舞的场面,也特意与贫困的无产者对照。 岩崎昶在中国邂逅了遭到日本政府镇压而走向衰落却在中国迎来新生并呈现出勃勃生机的“倾向电影”。这里的电影,和岩崎昶以及他那些志同道合的朋友们曾经制作的电影有着同样的热情,也有着同样的缺点。只是,日本的左翼电影已经几乎全军覆没,而中国的左翼电影却正要登上一个高潮期的顶点。而且,与日本不同的是,电影在中国被认为是走在文化运动最前端的强有力的工具,电影评论也很活跃。上海的每一家大报社都聘有专业的电影评论家。他们撰写的作品评论和电影论文往往占据重要版面,成为报纸吸引读者的主要内容,只是这些评论基本都不太触及导演或摄影等艺术或者技术上的问题。站在左翼的立场上进行意识形态评论是当时中国电影评论界的主流。实际上,日本的“倾向电影”和无产阶级电影同盟的电影进入全盛期时,日本的左翼电影评论家们也与他们一样,但是在日本这并没有成为电影评论的主流。日本的左翼电影评论家们斗志昂扬,但是他们的文章大多刊登在发行量较小的综合杂志或者同盟运动主办的机关刊物之类的杂志上。大报社被称为资产阶级的报社,始终与这些电影评论家无缘。岩崎昶这么感动,也可以说是理所当然的吧。 即便在中国电影史上,20世纪30年代也是一段电影业高速发展的时期。“九一八”事变和“一二八”事变之后,中国的抗日运动高涨起来。通过夏衍和田汉等作家的安排,中国共产党成立了一个活跃在电影界的地下组织。夏衍和田汉二人经常对剧作家或导演提出建议或者想法,与电影界保持接触,然后也积极地参与剧本创作,成为有良知的电影人的中坚力量。 岩崎昶造访的其中一间电影公司——艺华,就是一家以田汉为中心创建的新公司。造访过程中,岩崎昶了解到中国共产党在秘密指导这家公司的运作。遗憾的是,当时田汉不知是被国民党逮捕了,还是躲藏到了地下,岩崎昶未能在公司见到他。但是,当时在公司里的应云卫和史东山等新锐电影导演们向岩崎昶详细询问了日本无产阶级戏剧和电影运动的情况,也坦诚地跟他讲起了统一抗日文艺战线的事情。岩崎昶发现他们要么是共产党员,要么是正在接受中国共产党领导的同盟人士,但是他在回到日本之后却保守了这个秘密。 岩崎昶正是在中国电影蓬勃发展之时访问了上海电影界,在那里看到了在日本遭遇挫折的左翼电影以及左翼电影人斗志昂扬的姿态。 岩崎昶访问上海时为他做向导的朝鲜人全昌根,曾立志成为电影导演,从当时沦为日本殖民地的朝鲜来到了上海。他从演一些被拳击手殴打的龙套角色开始,走进了中国电影界,成为剧作家、演员和导演。他在中国的作品也在朝鲜上映,给朝鲜人民带来了勇气。当时的上海是朝鲜独立运动最大的根据地,独立运动的志士金九在上海组建了临时政府。全昌根也加入了这个组织。后来,他回到朝鲜,成为朝鲜电影界的领导人物之一。1946年,朝鲜解放后的第一部电影《自由万岁》就是他编剧和主演的。这部电影讲述了朝鲜独立运动的志士们预感日本即将战败,继续抗争,终于迎来了解放的那一天。在电影的高潮部分,大街上的人们听到战争结束的消息之后,爆发出震耳欲聋的欢呼声。据我一位研究韩国电影史的朋友介绍,全昌根是一位怀有坚定信念、制作民族电影的电影人。

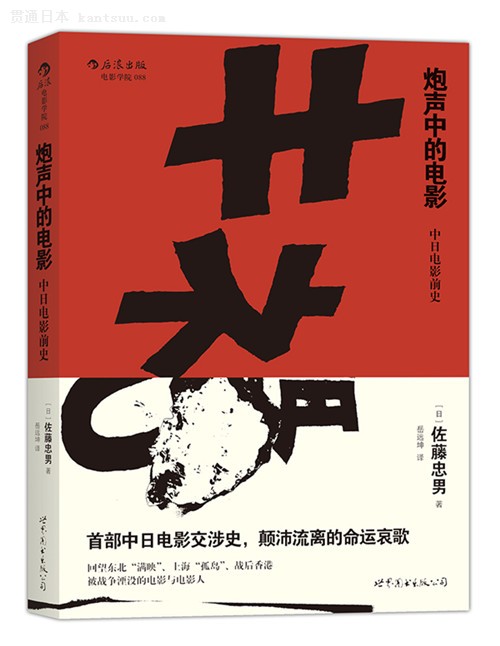

(本文摘自[日]佐藤忠男《炮声中的电影:中日电影前史》,岳远坤译,后浪出版公司2016年5月版。澎湃新闻经授权刊发,标题及小标题为编者所拟,有删节。) |

日本影评人的上海之行:见证中国三十年代左翼电影蓬勃发展

新闻录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

没有相关新闻