103年前的今天,争议巨大的传奇人物——吴清源出生于福建省福州市,少有围棋神童之名,14岁远赴东瀛。自1940年与木谷实九段的镰仓十番棋中将其降级以后的三十余年间,吴清源横扫彼时世界第一的日本棋坛,在与日本整整三代顶尖棋士的生死十番棋中把对方全部下至降级,此即所谓的“让天下一先”。 1984年,在东京大仓酒店的吴清源引退仪式上,倏然掌声雷动——那是一局纪念联棋,棋坛为向吴清源致敬,由十位顶尖棋士执黑轮流落子。他的师兄桥本宇太郎第一个上场,拈起一枚黑子,郑重地落在了棋盘中央——天元。桥本此举乃是致敬吴清源平生最著名的一局棋——1933年,他挑战本因坊秀哉名人,弈出了流芳百世的“三三•星•天元”之名局,与木谷实共同开创了围棋史上的新布局时代。 从年轻时代一直到晚年,吴先生在思想上似乎总是领先于同时代的其他人,并能在棋艺上不断创新,走前人未敢走之着法。无论是刚赴日不久就和木谷实共同下出引领时代潮流的“新布局”一举打破日本近世围棋重视边角实地的布局套路,还是其晚年提倡的六合之棋,时人起初总是很难理解其思路。 引退后,吴清源回忆自己的一生,写下了《以文会友》。在他的回忆录里,吴氏详述了围绕着自己的那些无数传奇故事背后的真实景况,以及他维系了一个动荡世纪和两个暧昧国家的丰富经历的底色。 他说,“林海峰九段下完一局普通的比赛会瘦三公斤,恢复则需要三天”,而他自己,也是个“我本身比较瘦,不会一次瘦三公斤,但也会瘦一公斤以上”的人,而不是神。

吴清源 父亲的身体不断恶化。与此同时,段祺瑞、张作霖等亲日奉天派和吴佩孚为首亲英美的直隶派也在北京争斗不休。每逢军阀开战,我们就只得逃去位于天津英租界的外祖父别墅中避难。不过,在第二次直奉战争后,奉天派夺得实权,段祺瑞成了临时政府的大总统,北京也因此暂时迎来了安定。 说起来,这位段祺瑞将军极其喜欢围棋,经常让北京有实力的棋士们出入府邸。当时的中国并没有日本那样的职业棋士,但是有些人近似职业棋士。一些权贵会以聘请秘书或短期雇佣为名来聘用这些棋士,让他们出入于府邸。这些棋士便陪客人们下棋,或是接受有钱棋迷的赏金,以此维持生计。 当时中国围棋第一人—顾水如先生也往来于段祺瑞将军府邸。我虽然只是个孩子,但舆论对我的围棋评价很高,顾先生因此把我举荐给了段祺瑞。自此,我便开始出入于段祺瑞的府邸,并以学费的名义,每个月领取一百元赏钱。那是父亲辞世后不久的事。 随着父亲的去世,家里失去了收入来源,但无法过多依靠亲戚支援,只得变卖家产。虽然也解聘了不少佣人来节省开支,但仍难糊口,大哥走投无路,已然开始转卖父亲传给他的拓本。因此,我每月一百元的学费就成了支撑家中生计的重要收入。 我不知道顾水如先生为什么把我介绍给段祺瑞,或许是因为他曾听李律阁先生说起我。顾水如先生当时也在李律阁经营的赛马场里下棋。李律阁先生是我姨母的丈夫,也就是我的姨父。他很有经商的手腕,因此资产雄厚。他的兄弟李择一受到安福派的委托,从长崎的三菱造船厂购买过两艘军舰,“九一八”事变后签署塘沽协定时,李择一也作为中方代表一同出席。 李家为段祺瑞、张作霖等亲日派北洋军阀提供了丰厚的资金。段祺瑞将军在大正七年 (1918)招待方圆社的广濑平治郎、岩本薰先生时,资金方面也主要是依靠王克敏和李律阁。我的这位姨父打麻将也很出名,关于这个,我有段难忘的经历。 那天我因为有事,早上就去了姨父家。姨父当时正好刚刚回到家,不知为什么非常高兴。我于是问他,他说自己和张作霖及其手下打麻将,不多不少输了五十万元。去的时候就打算输五十万,没想到居然输得和预定金额一模一样。“这比赢五十万要难得多,很厉害啊!”姨父颇为得意。当时的五十万元等于现在的几十亿日元,对此豪言壮语,我实在吃惊不小。过了一阵子,又听说这其实很合算。姨父输给张作霖五十万元,但几乎免费得到了北京郊外几万亩的农用地“南苑”。输掉的五十万元是很体面的贿赂,这样的事在当时的中国司空见惯。 这个包含赛马场在内的大农庄“南苑”,于昭和十七年 (1942)被日本军接管。接管当时我正好在北京,恰巧在李律阁家中,虽说只是偶然,但也真是不可思议的缘分。我那时因为红 卍字会而游访中国,正好有空闲去拜访李律阁。我们聊到他和王克敏接待日本棋士的往事,交谈甚欢。正在这时,几位将校级日本军官突然进来了,召唤李律阁一起去二楼谈事。过了一会儿,李律阁板着脸走下楼,我凭直觉感到“这是被接管了”。果然不出所料。 言归正传。段祺瑞将军有个习惯,每周日早上六点,他就会出现在府邸,和雇佣的棋士们下棋,有时也旁观棋士们对局,此后便和大家共进早餐。从我家到段将军府上,坐人力车也要耗费一小时以上,所以每逢周日,我必须在天还没亮时就出门。 段将军下棋非常快,直觉也很好,按照现在的标准,他的棋 力有业余县级 a 代表的水平。但他的自尊心是常人的数倍,因此非常好胜。手下的棋士们为了不触怒他,都会让他赢棋。段将军的下法基本是固定的,从序盘开始互相围空,进入中盘,围空差不多已经完成时,他就“咚”的一下打入对方的阵营,活一小块。段将军称此为“公园里建小房子”。对手因为顾忌将军的面子,既不会吃掉打入的棋子,也不会打进将军的地盘,所以将军自然是赢家了。 我只有一次被指名和段将军对弈。当时我只是个孩子,谁也没告诉过我不能赢将军,所以我完全没有顾虑。对局由我放了两子以后开始。段将军平时的下法就很蛮横,那天也依然如故。 而我专心于拼命追白棋,丝毫没有注意到将军的脸色,理所当然地几乎全部吃光了棋盘上的白棋。据说当时在周围观看的人都替我捏了一把汗,但我专注于下棋,对此完全没有察觉。将军最后终于投子认输,退入内室,一整天都没再露面。结果我被顾水如先生批评了一顿,按惯例提供的早餐也没有出现,只好饿着 肚子回家,真是倒霉。 大正七年(1918),年仅十七岁的岩本薰访问中国,他同段将军对局的情形大概和我差不多,恐怕也被广濑老师斥责了。 总之,段将军此后再也没有指名让我和他下棋。但到了月末,我申请一百元学费时,将军依然分文不少地给我了,这一点还是很有肚量的。 战后受邀访问台湾时,我听到了一个关于段将军下棋的传说。将军有个儿子叫段宏业,围棋非常强,某天他受将军召唤,坐车来到府邸。将军见了儿子,就马上让儿子和自己下棋,儿子毫无顾忌地下赢了父亲。不料将军大怒,厉声骂道:“你除了下棋什么都不会!给我滚!”明明是自己叫儿子来的,转眼间就赶走了。 北京有三个在清朝时营造的公园,分别是北海公园、中央公 园、南海公园。当时的北海公园和中央公园有一部分场所对外开放。其中,北海公园的“漪澜堂”、中央公园的“来今雨轩”都设有棋馆。北京的围棋爱好者们大都聚集在这两家店里。喜欢围棋的富豪们时常会提供奖金和奖品,让有实力的棋士们自由参加对局,以赢棋来争夺奖金奖品。 段将军落马后,我就经常往来于棋馆,连战连胜,赢了不少奖金和奖品。《北京晨报》刊登了一幅很大的照片,上面是我抱着成堆的奖品。报上将我描述成围棋天才,我于是在北京城出名了。 那时有一位名叫林熊祥的人,他是林家族长的弟弟。林家原先和吴家一起做盐业买卖,迁去台湾后也很成功,台湾林家因此在大陆非常有名。这位林先生不知出于什么原因,想让我和日本的强手对局,便把我带到了在北京的日本人俱乐部。 日本人俱乐部里已然备下了棋盘,我的对手和观棋者们都等在那里,准备看看这个现在很出名的孩子到底有多强。对局由我执黑棋先下。对手大概是有专业初段实力的人,我在序盘吃了骗着,差点崩溃,陷入了大苦战。但进入中盘以后,我拼命努力,吃掉了对手近四十目,好歹扭转了局面,赢了六目。 当时的观棋者中有位叫山崎有民的先生,他把我作为“北京的围棋天才少年”介绍给濑越宪作老师,我的名字于是传到了日本。 山崎先生在北京经营美术品,也认识濑越老师。他就是积极劝我东渡日本的人。商讨赴日的有关事宜时,他作为我们一家的代理人,和濑越老师通了五十多封信,把我们在日本的生活保障等条件与细节一一落实,帮了很大的忙。他为我们尽心尽力,是我的恩人之一。 我十二岁时,岩本薰六段和小杉丁四段一行从日本来北京访问,那是我第一次见到日本的职业棋士。我和他们一起下了棋。岩本先生让我三子的两局,我都赢了,让我两子的一局,我输了两目。小杉四段让我两子的一局也由我取胜。因此我的棋力得到了极大的认可。 这次的成绩传到日本之后,让我东渡日本的事马上就进入了具体规划的阶段。当时我只是个孩子,并不清楚交涉的经过和具体细节,但直到两年以后,去日本的事才得以实现。 日本方面,最热心为我四处奔走的当然是濑越老师。他为了 我,和政经两界有权势的人物不断交涉,其中有犬养木堂、望月圭介、大仓喜七郎等。最后决定由犬养先生的女婿、驻北京的芳 泽公使来处理相关事宜。芳泽公使去找杨子安 先生商量。 杨先生当时刚刚卸任北京政府的国务院参议。杨子安先生是湖北人,文笔和书法都相当出色,学识也很渊博。此前他和吴家并无往来,于是请他做了我的义父,如此便可以照顾我。在当时的中国,如果要拜托别的省份的或是以前没有交集的人来关照自己,往往会请那人做义父。虽说是义父,但我无须改变户籍,只是请他像亲戚那样关照我,所以并不是什么重大的事,这一点与日本的义父不同。 在日本那边,则由大仓财阀的公子、当时日本棋院的副总裁大仓喜七郎男爵出资,以两年时间为期限,在我抵达日本后,每个月给我两百日元,在这两年内确认我的能力。但杨子安先生对于我去日本这件事其实比较消极,可能是因为对我虚弱的身体和日益交恶的中日关系感到担忧吧。他本人希望把我培养成学者。 所以在听到芳泽先生传达的消息后,他说:“他还是个孩子,身体也不好,等两年后象韶的仪式结束了再说吧。”象韶的仪式是在虚岁十五岁时举行的成人仪式,据说濑越老师听后误以为是婚礼,顿觉事情不妙,急忙联系了山崎有民,向他打听此事。 昭和二年(1927),我执白棋赢了刘棣怀,成了名副其实的 北京棋界第一人。这年夏天,井上孝平来访北京。他让我二子进行对局,我赢了。接着又以让先下了三局,结果一胜一负一打挂。当时四段以上的选手愿意以让先对局并不是寻常的决断,井上五段此举相当有见识,此后也令他引以为傲。他回到日本后,夸我是“百闻不如一见的天才”,这句话传遍了日本棋界。 当时的我完全听从母亲和大哥的安排,对于去日本这件事也没有丝毫不安,觉得只要按照他们的决定去做就行。昭和二年 (1927)秋天,渡日的事宜和条件全部安排妥当,我们也已经下定决心。东渡事宜定下之后,濑越老师发来了正式的邀请函。 渡日一事确定的时候,靳云鹏将军正在北京掌管治安。这位将军知道我要去日本,原本打算给我一千元饯别礼。谁知他和蒋介石率领的国民军不断交战,我渡日前夕,他正在河南省激战。靳将军是有鸦片瘾的,但在持续三日的激战中,他忘我地在前线指挥,居然忘了抽鸦片。一位部下留意到这一点,于是问他:“将军,你要抽鸦片吗?”结果靳将军闻言立刻出现了戒断症状,状态急转直下,最后一败涂地,逃回了北京。说好的一千元饯别礼也减半成了五百元。不过,五百也已经不是小数目,渡日之后对我们的生活起了很大的帮助。此外据桥本说,他也从靳将军那里拿到了三百元,这是和我下试验棋的谢礼。当时只要有一百元就可以宽裕地生活一个月,所以桥本对我说,这笔钱真是可以派上用场了。 就这样,东渡的日期也敲定之后,大哥和我就去山崎先生那里,跟着他那位漂亮的夫人学日语,做各种准备。昭和三年 (1928)十月十八日,由山崎有民先生做向导,我们跟着他从北京来到天津,在塘沽口岸上船,一路向着日本进发。

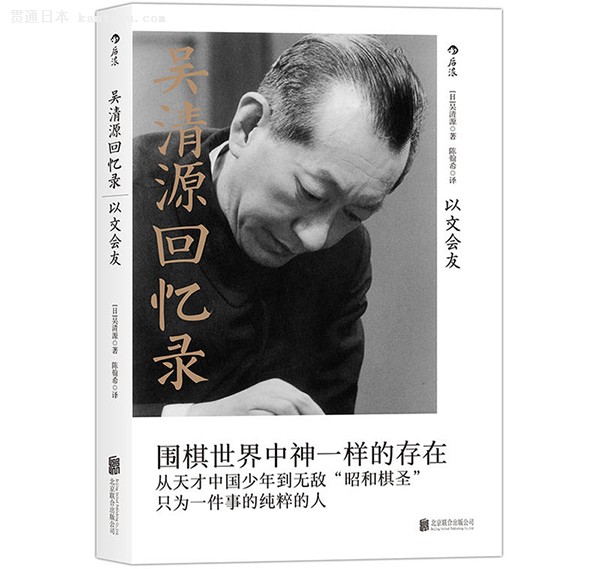

本文节选自吴清源 著,陈翰希 译,《吴清源回忆录:以文会友》,后浪丨北京联合出版公司,2017年。 |

吴清源诞辰103年:他的围棋天才是怎么被日本人发现的?

新闻录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

没有相关新闻