打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 日本17年17个诺奖 15人为日本本土博士

网络配图

正如松尾清一所言,经澎湃新闻统计,17位诺奖得主的获奖研究平均在27.65年前完成。比如,今年生理学或医学奖获奖者大隅良典对“细胞自噬”的研究就发表于上世纪90年代初期。向前回溯,2015年物理学奖获得者梶田隆章对“中微子震荡”的研究、2014年物理学奖获得者赤崎勇、天野浩和中村修二对“蓝色发光二极管”的研究均是在上世纪八、九十年代完成的。

在战后经济崛起的大背景下,日本政府开始制定一系列促进科研的政策,并加大经费的投入。1960年,池田勇人内阁规划并实施了被称为“国民所得倍增计划”的长期经济计划。“国民所得倍增计划”的五大目标之一就是科学技术的振兴,理工学科扩充、奖学金提高、大学数量激增、鼓励学生去美国留学、原子能和宇宙开发等国家级计划设立,有关科学技术的整体政策基础在此时基本确立。

自1995年开始,根据《科学技术基本法》,日本每五年制定一期“科学技术基本计划”, 如今已是第五期(2016年-2020年)。第五期的目标是政府民间合计投入科研经费占GDP比为4%以上。在2001年第二期中,日本制定了“50年间,诺贝尔获奖者30人”的计划,现在此目标已完成过半。多位诺奖得主表示,获奖离不开科研经费的支持。2016年生理学或医学奖得主大隅良典自1982年始共获得17.8亿 日元研究经费。

2012年生理学或医学奖得主山中伸弥在2003年正是靠“日本科学技术振兴机构”获得的3亿日元经费才能完成初步的iPS细胞开发。2007年日本政府又为他追加了70亿日元的支援经费。获奖之后,2013年,文部科学相(即教育部长)下村博文表示,要对iPS细胞研究施行10年1100亿日元的长期支援。

2001年化学奖得主野依良治对于不对称合成的研究也正是得到“日本科学技术振兴机构”的“战略性创造研究推进计划”的支持才得以成功。

为何日本人屡获诺奖?

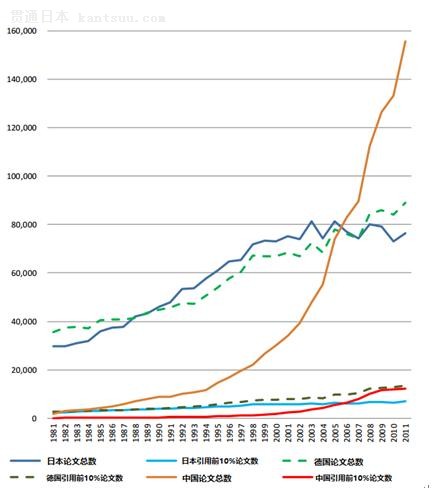

迄今为止,日本已经有4人获得诺贝尔生理学或医学奖,分别是利根川进(1987年),山中伸弥(2012年),大村智(2015年)和今年的大隅良典。大隅也成为第22个获得自然科学领域诺贝尔奖的日本人(包括两位获得美国国籍的日本人)。这一数字超过了英国、德国和俄罗斯,日本成为仅次于美国的诺贝尔奖大国。

日本医学研究的发达,与研发经费的投入较高、积极向国外借鉴、研究内容的长期性和传承性以及相对自由的研究环境等有关。

日本的研发经费占GDP的比例为3.67%,排在世界的前几位,政府和企业资助科研才使得一些研究能持续下去并获奖。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口