这几年中国品牌的崛起速度之快可能都超乎我们自己的想象,但伴随着这样的成长慢慢的出现了一些负面的声音,中国的许多品牌似乎都贴上了“山寨”的标签,无独有偶我们的邻国其实也经历过这样的时期,就跟着123标志网一起回顾下日本是如果走出“山寨”的黑历史的。 东京奥运会体育运动logo设计的会徽终于定下了。在此之前,原定由佐野研二郎设计的会徽掀起过一场不小的抄袭风波。

日本社会一度为此炸了锅…… “Made in Japan” (日本制造),如今往往是工艺精神和黑科技大法的代名词,但曾经,它的形象并不光彩。在老一代西方人的刻板印象里,这个词会引发一些联想:山寨,假货,三无等……这与中国的经历有类似之处。 不光彩的“山寨”历史 “山寨”,在日本的名词是パクリ,有一部《日本山寨大百科》系列视频,总结了日本这段并不光彩的历史: 1 不二家的形象标志peko酱,神似美国Birds Eye的Merry小朋友

还有poko,神似Birds Eye的Mike

2 M&M\’s巧克力豆也曾被明治公司模仿:

3 水木茂笔下的“超人”:

4 凯蒂猫与小猫米斯蒂

5 美国《人猿星球》与日本《猴子军团》:

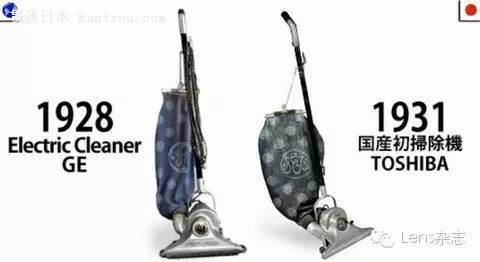

6 东芝模仿的电吸尘器、冰箱:

一段日本产汽车的无节操模仿期:

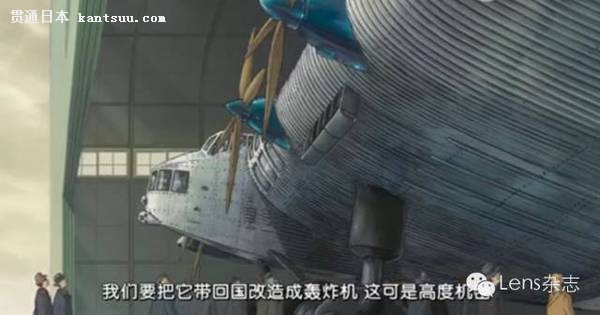

这段历史,是在“二战”结束之后。 1946年到1951年,是日本战后最为困难的阶段。美国战略调查团的描述称,“到1945年8月,日本的战争经济已经破产。”大量的工厂在空袭中被毁,日本工业萎缩,经济萧条,举步维艰。绝望的情绪到处蔓延。 要如何在贫瘠的环境中生存下去呢?那么就从模仿开始吧。 “巧妙吸收美国产生的创意,在此基础上大量生产高质产品,这是支撑日本经济增长的原动力之一。”有一日本学者这么概括。 50年代,日本跟随在美国后面,对电脑、消费品、通讯产品都进行了一系列的“研究”。日本技术人员除了书面学习以外,还从美国购入实物产品,进行拆解,彻底研究每个部件。他们起了一个很有科学性的名词:“逆向工程”。 这段历史也折射在了由宫崎骏导演的动画片《起风了》。

电影《起风了》 在参观德国工厂时,影片里出现了这样的对话: “管他呢,我们就把这当成是学习他们的金属构造以及技术的机会吧。” “日本人偷师学艺非常快……”

电影《起风了》截图 那么日本如何走出了这段黑历史? 这要提到一场不小的抄袭风波。 当年,“Made in Japan”被多个国家批评了。英国对于日本纺织品,提出设计剽窃的抗议。此后,美国、德国等发达国家也相继批评日本产品的设计模仿问题。整个日本社会开始意识到,“要令本国产业和生活向前发展,设计是不可或缺的。” 设计的力量,改变了历史的走向 正是设计的力量,带动了“Made in Japan”(日本制造)的革新,走出了那段黑暗期。

工业设计 柳宗理等设计师设立了日本工业设计协会(JIDA) ,培养了大批工业设计人才。

柳宗理 松下、东芝等大公司逐渐摆脱了模仿,纷纷成立了自己的产品开发设计工作室。这些公司创造了独特的日本设计风格。韩国评论家李御宁认为:日本设计侧重小巧细密文化标志设计的特质。

Panasonic株式会社(原松下电器产业株式会社),乐声牌Toot-a-Loop(R-72 型号)收音机,设计于1970年

索尼公司,Walkman II(WM-2型号)便携式卡带播放器,设计于1981年 服 装 八十年代,年轻的三宅一生、川久保玲、山本耀司等时装设计师,闯入了巴黎时尚舞台,挑战西方主流时尚风格。川久保玲认为,在观者的内心制造一场“核爆”,这是日本战后一代所传承到的能量。

三宅一生

川久保玲

山本耀司 山本耀司说:“日本的话,就是:‘我该模仿哪个好呢?’(笑)受了哪里的影响是出发点。”而他认为,创作者“应该从自己喜欢的东西出发”。他当时去巴黎,也不是为了要给日本国内带回什么东西,就是觉得“国内太愚蠢无聊了,先出去看看再说,这就是动机”。 在他们前后,还有高田贤三、桂由美等。 建 筑 为了改善临时住宅的紧缺,设计师们参与设计了各种具有高度机能性的小型集合住宅。

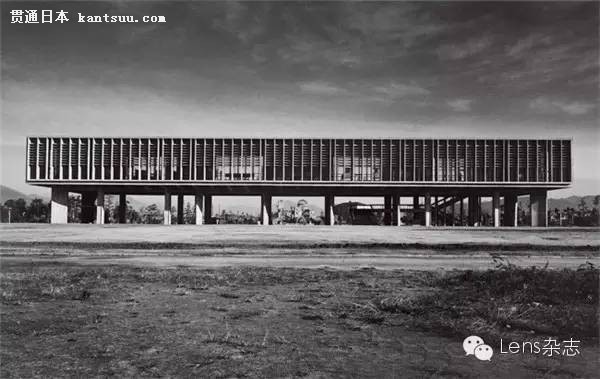

清加清 森博士的家 广岛和平公园,香川县厅舍都是日本现代建筑趋于成熟的作品。

丹下健三 广岛和平纪念馆

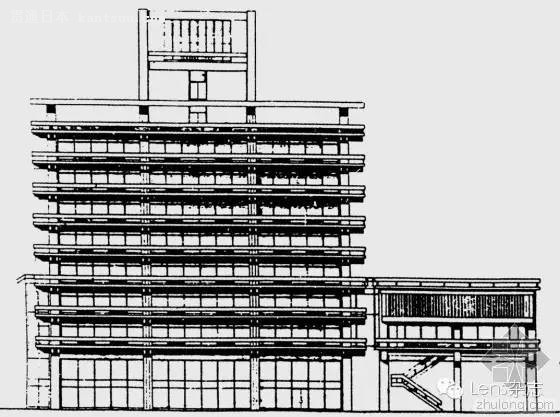

丹下健三 香川县厅舍 60年代后,经济发展,建筑走向现代化。作为丹下健三的学生,黑川纪章以他的方式认识城市:城市和建筑不是静止的,而是像生物新陈代谢那样处于动态过程中。

黑川纪章 Nakagin胶囊塔 此外,像安藤忠雄、妹岛和世、西泽立卫、伊东丰雄、矶崎新、隈研吾、丹下宪孝、藤本壮介、青木淳、石上纯也、坂茂、坂本一成、植文彦、内藤广、藤森照信、山下保博、菊竹清训、谷口吉生等等,日本涌现出了一大批具有国际影响力的建筑设计师。 平面设计 在平面设计上,“日本美术宣传协会”和“日本设计中心”这两大团体,聚合了强大的设计力量。作为“日本美术宣传协会”的会员,田中一光曾说,“对欧美的复制可以到此为止了,我多想看到那些真正属于日本的东西能够出现在各地。”

杉浦康平 杂志《游》(创办于1971)

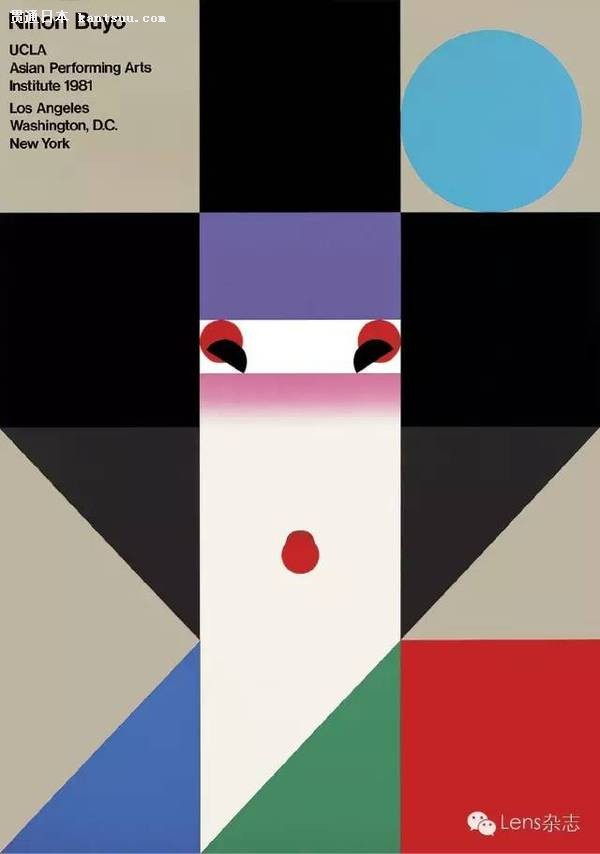

田中一光 海报“Nihon Buyo”(1981)

永井一正 海报“LIFE 2010 ”

横尾忠则 剧团状况剧场“腰巻お仙”(1966) 日本设计崛起得如此之快,又如此坚挺的原因 一是日本人消化吸收外来文化的能力。 原研哉在此前与Lens的对话中说:“日本,本来是‘一无所有’的。日本文化就是不断将外来的文化变成自己文化的过程。”

胡适也曾经评论说说:“创造是一个最误人的名词,其实创造只是模仿到十足时的一点点新花样。日本的成功,正可以证明我所说的‘一切创造都是从模仿出来’的原则。” 二是重视新技术的应用和市场需求的研究。并且提倡为人的设计。早在70年代,就由政府出面推进感性工学的研究,等等。

三是集体的出击。除了大公司,在一些协会、大学,乃至于一些重要艺术家的工作室里,都出现了一些设计师团队或组合的现象。 对日本社会很重要的“型文化”也发挥了重要影响。

四是美育的发达。 日本人在审美方面一直就有优秀的素质,就如柳宗悦所说: 印度的 “智 ” 、中国的 “行 ” 、日本的 “眼 ”便是东方的三大瑰宝 。印度人擅长思索 ,中国人善于实施 ,日本人优于鉴赏 。在西方 ,与日本人较为接近的是法国人 ,与中国人较为接近的是犹太人 ,与印度人较为接近的是德国人 。但是德国人的智慧主要体现在哲学方面 ,而不是宗教 。 日本进入现代化后,从小学开始就推行美学教育,开展设计教育课程。“二战”后,日本政府也大力扶持设计活动的开展,而资助年轻的人才出国学习。像山本耀司,年轻时两度出国,都有拿了奖金的缘故。

此外,不能低估的还有这个群体尤其是“战后”那批人,要拼命证明自己的意志。就像作家田中芳树写到的,“所有人都全神贯注,意志坚定…即使面对困难时,也不会沉溺在病态的、自怜自爱的情绪中。或许,当时的人类都可以说是一种无可救药的乐天主义者。” 山本耀司评论自己这辈人时,也说:“以前对巴黎、欧洲十分向往并为之努力的年代中,比如三宅一生和川久保玲,就有这种‘视创作为生命的’的强烈渴望。与他们相比,如今的年轻人一直在被溺爱着。只有有一点才能,企业就立马出钱。比如,我们给你3千万日元,你做一个展会或者做一个品牌给我们看看之类的。可以说年轻的创作者一直在被溺爱着。如果现在出现那种身无分文、独自一人在公寓中开始创作的人,也许日本能够再次出现厉害的人物。” |

日本是如何走出“山寨”的黑历史,成为设计界强国

新闻录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

没有相关新闻