今天日本公布了新天皇的年号“令和”,在中文网络上引起了热烈的讨论。朋友圈里以吐槽居多,有人说:“这个年号一点都不雅正,听上去像僭伪政权的年号。”承包了我一天的笑点。

日本首相安倍晋三在记者会上解释称,新年号典出日本古老诗集《万叶集》 根据官方说辞,“令和”年号出自《万叶集》卷五《梅花歌三十二首》的序:“初春令月,气淑风和,梅披镜前之粉,兰熏佩后之香。”截取典籍中不相连的两字作为年号是惯例(如“平成”截自《尚书·大禹谟》的“地平天成”),该年号与以往不同之处在于,它采自日本而非中国的典籍,这是日本自有年号以来破天荒头一遭。其实“初春令月”云云,在文言文中是常见的套话,更早的有汉代张衡《归田赋》”仲春令月,时和气清”(很多人指出张衡此语是“令和”的语源,但张衡的作品中不乏使用套语之例,如《愁诗》:“同心离居,绝我中肠。”同为东汉作品的《古诗》即有“同心而离居,忧伤以终老。”所以的确不能断定这是最早的语源,但几乎可以肯定的是,《万叶集》袭自《归田赋》,因为《归田赋》收入《文选》,而《万叶集》的体例模仿的正是《文选》),制定年号的学者不揭示更早的用例是出于政治考量还是限于汉学水平,不得而知,但更为根本的问题是,放弃典雅庄重的中国经史而用浮华轻艳的仿六朝艳体骈文作为语源,其中的违和感不啻于中国皇帝取年号为”黛玉”或“丽娘”,不由令人感慨,即便是号称保留中国传统最多的日本皇室也渐与中国文化隔膜。我的朋友圈有一位每天写一首汉诗的日本友人,在得知新年号的时候,大呼要去东京“诛杀”逆贼。按照他的看法,唯有中国典籍才配得上“神圣的国体”,所以他非常严肃地正本清源,强调《礼记·经解》:”发号出令而民说,谓之和。“才是年号的语源。

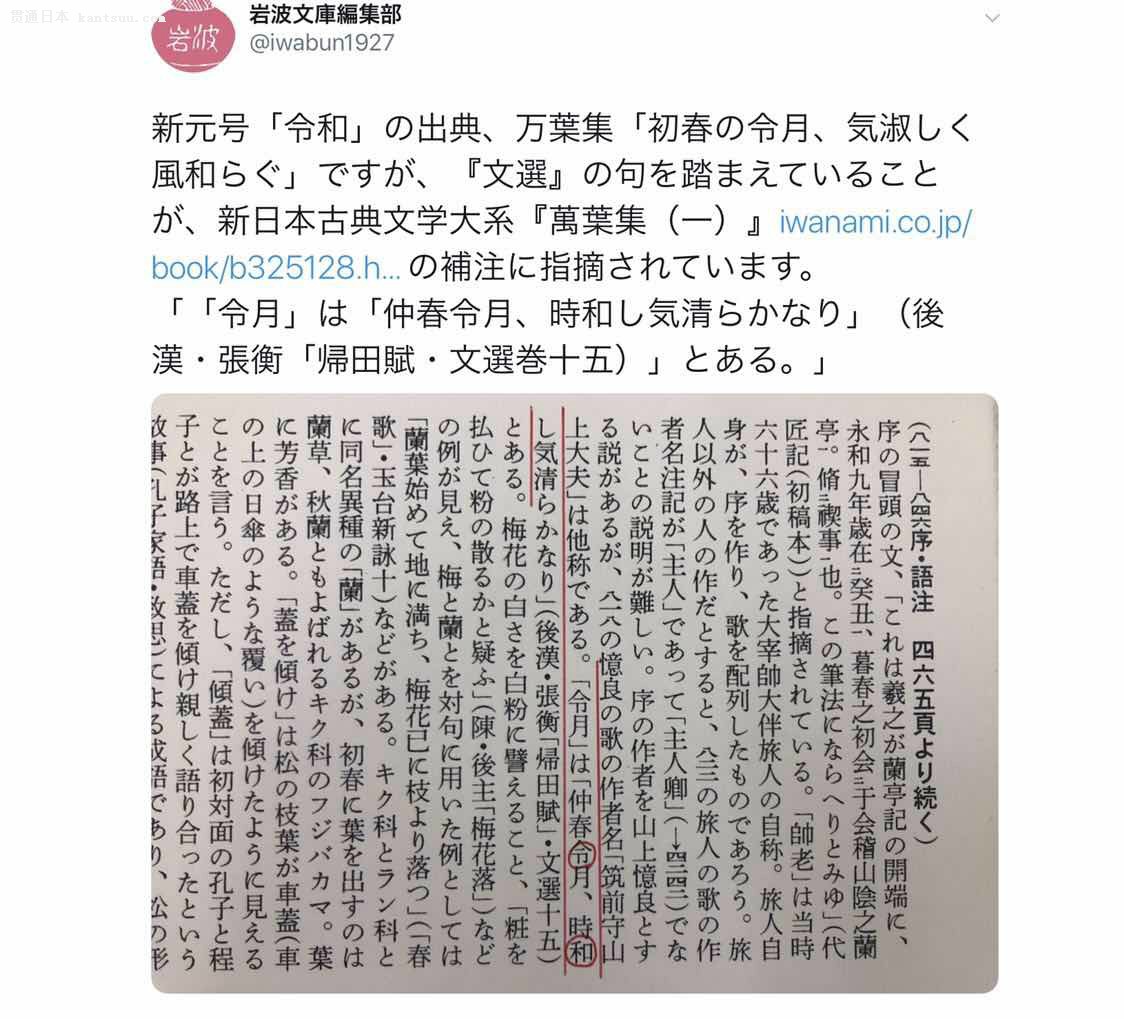

岩波书局出版的新日本古典文学大系《万叶集》,关于“初春令月,气淑风和”的注解,就明确提到出于张衡《归田赋》的“仲春令月,时和气清”。图片来自大家作者蔡孟翰 如果我们把眼界放宽,回顾历史,会发现本次的年号事件更有某种象征意义。日本的第一个年号是“大化”,大化二年(646年),孝德天皇发布改新之诏,全面模仿中国,将部族制的日本改造为唐式律令国家。可以说年号象征着日本模仿中国的开始,而这一次在年号上改中从日,又宛然意味着这一绵延近一千五百年的历程终结,在心态上不可不说是一个重大转变。其实就语言来说,中国对日本的影响是一个奇迹。日语是一种极为特殊的语言,迄今为止语言学界对它归属于哪一种语系尚无定论。它与汉语没有亲缘关系,连基本语序都不同,却接受了汉字。上文提到的《万叶集》即是一本用汉字记录日语发音的诗集,由其中的“万叶假名”发展出了后世的平假名。或许正是因为语言与文字的不协调,造成了日本人在使用汉字时的微妙涩感。其他受到汉文明影响的国家,典型如朝鲜与越南,读他们的古典诗文几乎感受不到与中国人的区别,但日本人写的汉诗汉文却难以乱真,其中的重要原因,恐怕就是日本人很难放弃自己的语言“编码”。再加上日本历史上从未臣服过中原王朝,模仿中国的律令国家很快解体,武家取得政权,走向了一条与中国迥异的道路。在文学上,掺杂着假名的日式文言与中文可谓貌合神离,即便是日本汉学家所作诗文,也因缺少朝、越这样的科举制度的训练,难以达到纯熟的水准。

从某种意义上来说,这次年号更改,或许意味着一次放松——日本人再也不需要绷紧一根弦去模仿、去协调了。 |

日本的新年号好不好?

新闻录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

日本前幼儿园职员涉嫌偷拍男童并贩卖视频被捕 涉案人数逾500人

牛丼连锁“すき家”母公司年营收破1万亿日元 创日本外食业纪录

前佐贺市议因利用高龄女性认知功能下降骗取4145万日元,被判刑6年

日经平均股价一度上涨超过800点,徘徊在38,400点以上

日本千叶外房海岸发生连续冲浪事故,2人不幸遇难

香川老旧天文台举办最后一次观测会 望远镜将移至博物馆展出

日本和牛出口额创新高

日本福岛地方社区再造计划获成效

日本青少年自杀率下降得益于心理健康项目

日本企业女性管理层比例首次突破15%

外国人劳动政策放宽以应对劳动力短缺

日本推出新育儿支援政策应对少子化

鈴木えみ、夫との寝室別スタイルを告白「いびきがすごくて一緒には絶対寝ない」

倖田來未、ロサンゼルスで大胆スリットから美脚披露

武田真治、コスプレで別人級の変身!

ジェジュン、「ビジュアルショックだが、私はイケメンだとは思わない」

IVEユジン、故郷・大田でKリーグのキックオフセレモニーに挑戦

NewJeansダニエル、ファンへの感謝と不屈の決意を綴る長文メッセージ

(G)I-DLE、グループ名を「i-dle」に変更し新たなスタート

日テレ郡司恭子アナ、『ミヤネ屋』で結婚を生報告

本仮屋ユイカ、「名前で負けた」と感じた芸能人を告白

島袋寛子、透明感あふれる最新ショットが話題「白に白を重ねたような白」

川瀬もえ、愛車シビック公開で話題沸騰「渋い」「カッコよすぎ」

国民民主党、参院選候補者選定で「身体検査不足」への懸念が浮上

工藤静香、長女24歳誕生日に色鮮やかなワンプレート料理を披露