「水素社会元年」という言葉を耳にする機会が増えた。トヨタ自動車が昨年末に発売した燃料電池車(FCV=Fuel Cell Vehicles)の「MIRAI(ミライ)」が最初の1カ月に目標の4倍近い受注を獲得して話題になり、普及の後押しをする政府も水素の供給拠点拡充を急ぐ。排出物は水だけと言われるFCVは「究極のエコカー」とも呼ばれる。だが、その称号に真っ向から異を唱える経営者がいる。独自の環境技術「スカイアクティブ」で内燃機関(エンジン)の高出力・低燃費化を進めるマツダ会長の金井誠太氏である。 「“タンク・ツー・ホイール”の二酸化炭素(CO2)排出量だけでエコの判断をするのはおかしい。“ウェル・ツー・ホイール”でなければ正当な比較はできない」。自動車の環境性能を測る指標について、金井氏はこんな指摘をする。 ■電気自動車や燃料電池車はCO2を出さない、という誤解

マツダの「デミオ」はハイブリッド車並みの低燃費を実現 タンク・ツー・ホイール(燃料タンクから車輪まで)とは自動車の走行時を意味する。シリンダー内でガソリンと空気の混合気を圧縮した後に点火・燃焼・膨張させて動力を生み出すガソリン車は走行時のCO2排出が避けられない。これに対し、電気自動車やタンクに充填した水素と空気中の酸素を反応させてつくった電気で走るFCVは、走行中のCO2排出がゼロであるがゆえにクリーンなイメージを醸し出している。 ただ厳密には、電気自動車もFCVも動力を生み出すまでにCO2を発生させる。 電気をつくる方法は様々あるが、現在世界の主流は火力発電(石炭、石油、天然ガス)であり、これらの燃料採掘から輸送、発電、送電、充電までトータルのCO2排出量が問題になってくる。シンクタンクなどが電気自動車のCO2排出量を試算する場合には、火力や原子力、水力などの電源構成を元にそれぞれ国別のウェル・ツー・タンク(油井から燃料タンクまで)の数字をはじき出している。例えば、同じ電気自動車を走らせても、石炭火力の多い中国のCO2排出レベルは原子力発電の比率が高いフランスの10倍以上といった具合だ。 一方、FCVの燃料となる水素は、現在専ら都市ガスや液化石油ガス(LPG)、石油の主成分である炭化水素から水素を抜き出す製法が採用されており、その抽出過程でCO2が発生する。さらに、抽出した水素をガソリン車やディーゼル車で水素ステーションに運ぶ際にもCO2は出る。

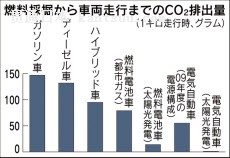

つまり、金井氏が言いたいのは走行時のCO2排出だけを問題にするのではなく、動力獲得までの全工程を対象に加えるべきだということ。それを“ウェル・ツー・ホイール”(油井から車輪まで)という言葉に凝縮している。 燃料採掘から車両走行までのCO2排出量を車の燃料別・動力別に試算した例はある。日本自動車研究所の2011年の報告書によると、ガソリン車が1キロメートル走るのに排出するCO2は147グラム、ディーゼル車が132グラムだったのに対し、電気自動車は55グラム(09年度の国内電源構成で試算)、FCVは79グラム(都市ガス改質の水素を利用)だった。電気自動車は東日本大震災後の12年度の電源構成を元に試算すると77グラムとなり、FCVとほぼ同レベルになる。 ■「スカイアクティブ」成功で低燃費車開発に自信 この自動車研のデータでは、ガソリン車やディーゼル車は電気自動車やFCVの2倍近いCO2を排出するとみなされ、内燃機関の技術革新に舵(かじ)を切っているマツダにとって課題を突きつけられた格好だが、それはあくまで現状の話。金井氏の言葉の端々からは、近い将来、マツダがその課題を克服するメドが立っているような印象を受ける。 |

電気よりエンジン マツダが挑むエコカー戦略

新闻录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

中国の学者、「人工筋肉」の研究に進展

成都市太古里の「裸眼3D」ディスプレイに「飛び出す」パンダが登場

オモシロ雑学、中国には2種類のパンダが存在か!?

<企画>温水ブランケットに電気タオルウォーマー!新登場の暖房グッズの売れ行き好調

海抜が高く気候は寒冷だが、日々の暮らしはあたたかい放牧地域

寒い冬が到来 あなたの「ポカポカ神器」とは?

四川大涼山の「馬上の電気保安管理員」、7日間かけ無人区の点検作業

中国1-9月の電気通信収入は16兆円以上 5G利用者1.8億に迫る

中国の5G基地局が69万ヶ所に、北京などの市街地カバーが実現

野生の「白い」レッサーパンダが四川省で初確認

太陽光発電で電気を自給自足する公衆トイレ

成都夏季ユニバのマスコット、モデルになるパンダが「芝麻」に決定

中国国内初となる完全電気駆動化の大型遊覧船が就航 湖北省武漢

パンダが脱走!しかしすぐにお縄 デンマークのコペンハーゲン動物園

長江流域で初の1000トン級完全電気貨物船が試験航行に成功

新鮮なエサが手に入らない!カナダがパンダを予定より2年早めて返還へ

中国の若者、消費意欲は健在だが消費傾向は理性的に変化

専門家が指摘、「新型コロナ『0号患者』探しは困難だが、各国でも必要」

河南三門峡で生産された純電気自動車がドイツ市場に参入

新型コロナにまつわる5つの噂と真相 ニンニクで予防できるか

中国専門家、「さらなる研究が必要だが、武漢はすでに『集団免疫』の可能性も」

電気や原油高「6重苦、全ては解消されてない」東レ社長

「ドリルで穴」も忖度次第?公証人制度、残った岩盤規制

カジノにまつわるお金の話 もうけの所得税、国籍次第

残業代の一部、賞与に還元 アルプス電気、働き方改革で