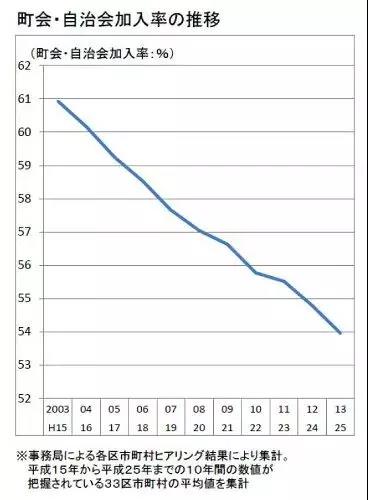

日本为什么会让人觉得“防控过松”?  ○日本为什么会让人觉得“防控过松”?你会在这篇文章看到以下内容: 1,想确诊,确实没那么容易 2,医院病床数确实不够 3,想做社区管控?不太现实 4,到目前为止,也只是让大型活动主办方自肃,而非禁止 日本新冠肺炎疫情形势不太乐观。 截至 2 月 28 日,日本本土已有 919 例确诊病例,分布在 19 个都道府县,其中, 200 人是来自中国的旅行者或在日本感染的患者, 705 人来自豪华邮轮钻石公主号,以及 14 名乘坐撤侨班机回国的日本公民。目前已有 8 人死亡。2 月 26 日,大阪出现了出院后核酸检测再次呈阳性的患者。 日本的应对举措,也让一些在日生活的中国留学生更加紧张。早稻田大学留学生严诺祁,在 2 月 13 日日本宣布一名出租车司机被确诊时,就有了回国的念头。2 月 15 日,在东京品川 NTT Data 公司工作的一名员工确诊,此前这名员工有症状时依然带病乘坐电车上班。这个消息让严诺祁回国的念头愈发强烈。但回国航班因疫情被大规模取消,机票更加昂贵且转机复杂,严诺祁不得不再观望一段时间。她去超市买了大量的储备食物,准备在家里自我隔离。 正当留学生们囤好食物、准备减少出行或在家留守时,家人们的口风几乎在一夜之间发生了变化。2 月 19 日,钻石公主号结束了 14 天的隔离期,第一批乘客下船。然而“就地解散”“乘坐公共交通回家”的新闻让留学生以及家长感到十分不安。同为早稻田大学留学生的顾如嘉身边的一些朋友已经买好机票、做好回国的准备,而她母亲在得知这一消息后,也催促她赶紧买机票回家。严诺祁表示,自己的母亲在看到这样的新闻后也开始慌了。 日本疫情到底有多严重?我们整理了和日本疫情有关的 4 个核心问题: 1。 想确诊,确实没那么容易 按照常规思路,只有经过检测—确诊,才能进入治疗疗程。此次日本疫情应对举措中,被质疑的问题集中在“应对能力不足”。 2 月 18 日,在日本东京工作的华人黄小禾已三天低烧不退,她担心自己感染了新冠肺炎。几天前,她曾在韩国看了一场数千名观众的比赛。 像黄小禾这样担心的人不止她一个,但他们都会遇到第一个问题——必须先电话联系保健所咨询热线,只有这个热线判断他们满足新型冠状病毒检测条件,才能为他们分配检测医疗机构。 根据日本厚生劳动省公开的疫情就医联络指南,这些人一旦满足“感冒症状、发热(37.5℃ 以上)持续 4 天以上,或伴有强烈疲惫感与呼吸困难”这两个条件之一,或者是孕妇,可以拨打“归国者・接触者电话咨询中心”咨询热线。如果是高龄老人或有基础疾病的患者,标准则下调至 2 天。不符合上述症状但心存疑虑的人,可以拨打新冠肺炎传染病“一般咨询热线”。截至 2 月 20 日,咨询中心收到了日本全国 1.39 万次咨询。 保健所是日本公共卫生管理系统的核心行政机构之一,集结了各类医学专家,为居民提供健康咨询等服务,也负责传染病防治。遇上传染病流行时,它还能协调医院、医学研究者、药剂师协会等社会资源。 不过,保健所的数量却在大幅下降。2017 年,日本全国约有 480 家保健所;20 年前,日本还有超过 800 家保健所。现在,除了福冈地区,人口 50 万以上的 20 座政令指定都市、人口 20 万以上的 54 座中核市、地域保健法指定的 6 座城市,各有一家保健所。以东京都 23 区为例,每个区都有一家保健所,但首都圈聚集了 3600 万人。这意味着出现突发公共卫生事件时,保健所应对能力可能不足。  黄小禾先联系了所在区的保健所。接线员问完她的行踪与症状,建议她找家附近的诊所,按普通感冒流程就诊。 紧接着,黄小禾就发现,她始终没法确诊。离她家最近的一家诊所,一听她出现了发烧症状就开始婉拒,她连医生的面都没见到。另一家诊所倒接诊了她,最后给她开了退烧药。日本的医疗体系中,诊所是基层医疗机构,一般只诊断种类有限的疾病。黄小禾找的这两家诊所,都擅长内科。 这轮就诊并没有消除黄小禾的担心。2 月 20 日一早,黄小禾再次联系区保健所咨询中心。“既然医生没有要求进一步检查,就不要再折腾了。”接线员说。 黄小禾早就听说过中国患者的症状表现,家人也要求她进一步做 CT 检测。但区保健所推荐的一间具备 CT 检测能力的诊所,以她没有诊断诊所的介绍信为由,拒绝她前去检查。 当晚,她烧得更厉害了。她自己给离家最近的两家传染病防治定点医院打电话,一家打不通,另一家也要她出示由诊断诊所开具的介绍信。 折腾 4 天后,2 月 21 日,在黄小禾强烈要求下,为她开退烧药的诊所为她做了 X 光、血常规等检测。最终指标显示正常。和普通诊断一样,黄小禾需要自己负担三成费用。“日本这情况,没法让所有人都做检查。“她的医生对她说。 “介绍信”制度属于日本转院制度的一种常规形式,由诊断医院开具,记载了患者病史与诊断史,有助于接手医院继续诊疗。在日本,大型医院优先救治重症与疑难病症患者,一般情况下,医疗系统建议普通患者去附近诊所就诊,如果一定要去大医院,需要支付高额的“特别费用”。但持有“介绍信”的病人,可以免除这部分特别费用。 但此次疫情中,只有指定医院有诊断资格,2 月 17 日,日本厚生劳动省在发给各级卫生主管部门的一份解释“咨询诊断流程”的文件里解释说,通过指定医院就诊,有利于做好动线区分,保证医护人员安全,保证医疗器材与资源调配。保健所的咨询热线不公布具备诊断资格的医院名单,是出于“防止感染扩散”的目的。加上外国人可能未必熟悉就诊流程,这都是造成病人被拒收的主要原因。 即便症状更加严重,过于严苛的核酸检测条件也成为困扰日本人求诊的障碍。根据 2 月 17 日厚生劳动省那份文件,只有满足以下两个条件:(1)出现发烧 37.5 度以上或者有呼吸系统症状,(2)出现症状两周内:去过湖北,或与满足前两项条件的人接触过的人,保健所才会引导患者去指定医院做核酸检测。 居住在东京的日本人吉津葵 ,在给咽喉疼、咳嗽、浑身无力的丈夫求诊时也不断遭到拒诊。无论哪个咨询专线,一听说她丈夫没有去过中国,体温不到 37.5 度,都拒绝为他们引导做核酸检测,只建议他们去家附近的医院检查。症状加重后,她联系了 5 家医院,有 4 所让她和她家人戴着口罩来,但医院不具备隔离条件。同时也告知,能不能以新冠肺炎治疗,仍然取决于医生的判断。另一所专门治疗传染病的医院明确表示,如果看病时发烧不超过 37.5 度,一般他们会认为并没有感染。 此后他们又辗转多次。因为没有 CT 机,吉津葵的丈夫通过 X 光诊断为疑似肺炎。但医生仍然拒绝了他们做核酸检测的要求。理由是不够重症,以及没有足够多数据,许多情况没法下判断。几天后,由于出现呕吐发热症状,主治医生最终诊断该病例为普通肺炎。至此,医生都没有批准核酸检测。 也有医疗机构表示怀有苦衷。东京西田医院院长西田深一在接受 NHK 采访时现场诊断了一名患者,判断需要核酸检测后,试图联系保健所——但是电话没有打通。日本医生职业团体——日本医师会会长横仓义武 2 月 26 日召开记者发布会,针对保健所发生以人手不足为由、拒绝为医生安排需要施行的核酸检测一事,与政府联合调查改善。 核酸检测是目前日本确诊新冠肺炎的主要手段,但实际应用于疫情防治的检测仪器却不够用。根据东京福祉保障局公示,截至 2 月 20 日,东京都被检测总人数共计 375 人,其中 25 人被确诊。而整个京都府,截至 2 月 20 日,仅仅检测了 36 人,其中 1 人确诊。 2 月 17 日,日本厚生劳动省大臣加藤胜信在新闻发布会上表示,2 月 18 日以后,民间与大学检测机构加入后,每日检测能力最大可以达到 3830 件检测组。此前,日本每日最大检测能力只有 2780 件。 在某种程度上,钻石公主号的复杂局面,也影响了日本国内的核酸检测进度。2 月 26 日的日本众议院预算委员会上,加藤胜信表示,2 月 18 日至 2 月 23 日,每天日本各机构至少做核酸检测 656 件,最多达到 1594 件——这段时间,一共检测了 5700 件。其中,到 2 月 23 日为止,日本国内共检测了 1703 人,发现 132 名感染者;据厚生劳动省的公开资料,截至 2 月 26 日,他们针对钻石公主号实施了 4061 次核酸检测,其中 705 人呈阳性。但是,日本电视台 TBS 扣除针对撤侨与邮轮的检测数量后发现,每天实际实施的日本国内核酸检测数量只有 9 件至 96 件。 研究真菌感染、医疗管理等领域的日本医疗管理研究所理事长上昌広也公开批评日本政府在此次疫情中的做法。“为什么要让这些急需入院治疗的肺炎患者等着?”他评价说,“这违反医疗伦理,根本没有常识。”上昌広曾担任东京大学医科学研究所特聘教授。 最近几天,日本众议院在针对 2020 年预算案的讨论中,在野党也在不断质疑安倍政府在疫情初期处理上反应太慢,“不够妥当”。立宪民主党众议院议员川内博史也表示,有人怀疑,因为不想增加确诊数量所以不做检查,应该扩大检查面,尽早发现病情,避免社群感染发生。 加藤厚生反驳了这种情形,并表示将更加积极增强检测能力,于下周开始计划将将核酸检测列入公费保险范围。这将有利于更多民间医疗机构愿意开展该项检测,让更多民众获得检测机会。此前,医疗机构为避免名声受损、病患减少,更愿意尽量降低医院与疫情检测之间的关联度。 也有声音批评日本在检测力度上不如韩国。2 月 18 日至 27 日,8 天时间内,由于第 31 号确诊者曾到大邱教会礼拜堂参与“新天地耶稣教”礼拜活动,以及大批信徒前往新天地教总会长李万熙的故乡——清道郡,参加设在清道南大医院的李万熙兄长的悼念仪式,导致大规模传染爆发,韩国新型冠状肺炎确诊人数从 31 人激增至 1766人。截至韩国时间 2 月 27 日 16 时,已有 13 人因新型冠状肺炎死亡。  韩国对于新冠肺炎的检测,也主要交给指定的保健所和能够保证独立诊断空间的“分离式诊疗所”,根据韩国中央应急处置本部 2 月 21 日发布的《防止新冠肺炎扩散的防疫对策强化方案》,预计到 2 月底,每日检测负荷量将由当时的约 5000次增加到 1 万次。同时,韩国政府承诺,到 3 月末,日检测负荷人数达到 1.3 万次。  目前,检测时间太长也在影响检测效率。据日本 NHK 报道,由日本国内研发,活用新技术的小型检测机器可能在 4 月投入使用,每件检测用时会从 4 至 6 小时缩短到 15 分钟。 2。 医院病床数确实不够 在日本,只有专业的传染病科室才能收治新冠肺炎患者。在法律层面上,日本将脊髓灰质炎、白喉、结核、MERS、SARS、流感这 6 种疾病归为二类传染病——新冠肺炎也属于这个分类。 根据日本厚生劳动省公开资料,日本共有 351 家配备传染病病床的二类传染病指定医疗机构,可提供 1758 张病床——这个数据比韩国多不了多少,根据韩国中央疾病管理本部公布的信息,截至 2 月 24 日,韩国 793 间病房可提供负压病床共计 1077 张。 这个数字显然不够。为了确保患者能获得救治,日本厚生劳动省已于 2 月 14 日向民间医疗机构发出协力请求。因此,普通医院也有可能接收患者。据 NHK 报道,日本关东地区一家医院未被指定为传染病医疗机构,但也在 2 月收治了来自钻石公主号的患者。 人们对新冠病毒了解仍然有限。无论是中国还是日本,都已有病例出院后核酸检测再次为阳性,再度入院治疗。这又让日本厚生劳动省开始修正部分出院标准:对于被确诊但尚未出现症状的感染者的入院观察时间,由此前的 10 天调整为 12.5 天。观察结束后,也会实行上述核酸检测,若两次结果均为阴性即可出院。 另一部分出院标准则延续出台于 2 月 3 日的规定:在患者于 24 小时内没有 37.5 度以上发热,且呼吸道感染症状有所改善的情况下,将对患者进行核酸检测。若第一次检测结果呈阴性,则患者需在 12 小时后再次接受检测,若两次检测结果均确认无病毒感染,则可出院。 可见,日本判断感染者可否出院及解除隔离,主要是以临床表现以及检测结果为判断依据,这与目前中国的出院标准基本一致。  3,想做社区管控?不太现实 在此次疫情中,虽有争议,你可能仍对中国的社区防控措施印象深刻。但日本的社区架构与中国大不一样,这也意味着,他们也许无法通过类似方式约束居民。 日本没有街道办公室和居委会,但存在性质相似的“町内会”“自治会”。这些组织由地方居民自发组建,是日本社区治理的最小单位。近代以来,这类自治团体不仅会维护治安、美化居住环境,还能帮助团结居民,因此,在行政上具有联系政府与居民的职能。根据日本总务省调查,截至 2013 年,日本全国共有 29 万余个町内会。 需要留心的是,町内会是在民法上没有权利的“地缘组织”,没有协助政府的义务。如果居民们遇到不想执行的项目,他们拥有反对的权利。 然而,町内会固然有用,却很难冲在疫情管理的“头阵”。东京“自治办法研究会”一份发布于 2015 年 3 月的报告指出,愿意参加町内会、自治会的人越来越少——2003 年至 2013 年10年间,东京都内 33 个市町村入会率平均值呈直线下降趋势。年轻人对社区活动没兴趣,管理上不透明,而地方政府财政日益严峻,过度依赖町内会,让会员们的工作堆积如山。  而在公司这种社群管理层面,日本政府也只能“号召”公司实施相应举措,各公司具体采取什么应对方式,仍然出于各自判断。不仅如此,日本上班族们也各有苦衷——他们常常不得不遵从公司决定。 2 月 15 日,东京一名男性上班族被确诊为新冠肺炎。他自出现症状起到入院前始终照常上班,甚至在发热中仍乘新干线前往爱知县出差。在目前日本的确诊病例中,多位感染者都在出现症状后坚守工作岗位。 即使病了也不能休息,不论怎样也要保持与公司步调一致——有人担心,日本人自觉自愿的工作习惯会让疫情失控。尽管日本政府早已开始呼吁各企业配合调整出勤政策,比如实行错峰出勤和移动办公,但实际上,企业仍然掌握政策调整的全部主动权,目前,近八成的日本企业尚未作出积极响应。 根据日本政府针对企业防疫的指导方针,政策变动所带来的风险都由企业和员工各自承担。如果员工因感染新冠病毒而导致停工,在没有加入相关保险的情况下,将无法获得补助费用;如果因有发热等症状选择自主隔离,由于没有确诊,也无法获得停工补偿。但根据企业各自的劳务条例,员工可选择灵活利用带薪病假制度。 根据日本商业新闻网站 Business Journal 援引一位在日本大型制造业公司工作的 40 多岁男性员工的描述,虽然他所在的公司采用了多种视频会议系统,但还是变得没有意义——出于“面子”考量,仍然还是得接听上司们的电话。“要一直往下撑,倒下之前都要工作。”他说,“简直就是‘忍耐大会’。”日本公司员工也可能因为害怕受到解雇或者利益受损,而不得不坚持工作。 另一家财经新闻网站 Business Insider Japan 也报道说,虽然一些日本公司表示“赞成推行在家办公”,但实际上,出于各种原因,员工仍然全员出勤。 此外,值得注意的是,一些政策能否落实,也会与员工是否有正式员工身份有关。公司内已经发现感染疫情的日本电信事业公司 NTT 正在积极推进移动办公,但有员工向“未来预想图”表示,根据劳务合同, NTT 移动办公的制度并不适用于派遣社员等非正式合约员工。派遣社员如果想要移动办公,需由派遣公司与合同公司相协商,并更新劳务合同条例才可生效。 4。 到目前为止,也只是让大型活动主办方自肃,而非禁止 2 月 24 日,日本政府专家会议得出结论,认为最近两周会是日本疫情的关键时期。2 月 26 日,日本首相安倍晋三呼吁国内大型运动、文化活动的主办方“克制行事”。  但这并非一个强制请求,最终情况仍由主办方判断。只是,这话由首相来说,会表现出政府为了防止疫情扩大的强硬姿态。 目前,日本不少大型活动已受影响。许多运动赛事、演唱会照常举办,但采用“无观众”形式。2 月 26 日,日本乒乓协会宣布,4 月将于兵库县召开的戴维斯杯(Davis Cup)将禁止观众入场观战。也有一些主办方直接取消活动,比如近畿大学叫停了毕业典礼。疫情相对严重的北海道,自 2 月 27 日起至 3 月 4 日,1600 所公立中小学校暂时停课。安倍晋三也在 2 月 27 日要求日本中小学自 3 月 2 日开始停课,一直休到 4 月初春假结束为止。  疫情同样严重的韩国,态度也很强硬。2 月 21 日, 韩国国会保健福利委员会举行全体会议,表决通过了旨在应对新型冠状病毒的《新冠三法》(关于预防和管理传染病法、检疫法、医疗法)。韩国总统文在寅表示,将新冠肺炎疫情预警级别从之前的“警戒”提升至最高的“严重”级别。韩国教育部首次行使了“命令休课权”,决定将全国幼儿园、中小学开学时间延迟到 3 月 9 日。 一些中国的留学生们终于决定回国。2 月 21 日,早稻田大学留学生严诺祁的母亲在看完国内媒体总结报导的日本防疫措施后,认为日本现在“很像一个月之前的武汉”。严诺祁的同学方芸可说:“我妈害怕我万一生病,在日本得不到相应的医疗资源,在国内亲人互相之间会有个照应。” 如今,严诺祁与她的同学顾如嘉已经通过了国内海关、机场以及社区的层层检疫和记录,在家开始了居家隔离 14 天的生活。但方芸可还是选择留在日本。她的护照签发地在浙江,这已是目前日本列入禁止入境的省份,她不得不考虑学业的风险。3 月正值春假时期,她认为自己可以做到在家里自我隔离。 方芸可对比了家人发来的中文媒体文章和日本新闻,“国内媒体对日本现状的报道有点夸张。”她说,“大部分感染者都来自钻石公主号,这些感染者对公众影响不大。”但她也发现,日本受检测的人数基数太少,因此她怀疑,还有很多未被检测的病例散落在外。“大家甚至没有最基础的防护意识。地铁上戴口罩的人不超过 50%,而且大部分也不会规范使用,比如没有捏紧鼻夹使之服帖,更不用说用手触摸口罩表面这些行为。” 很多人担心日本政府中止奥运会。2 月 26 日下午,东京奥组委在给第一财经的回复中强调:“我们没有考虑过取消奥运会,一切准备工作依旧在有序进行。”  取消奥运会当然不是一个容易做出的决定。日本会计检察院——一个独立于日本内阁、对各个行政组织部门实施会计核算的政府机构,曾于 2019 年 12 月公布了日本国家级政府针对 2020 年东京奥运会的支出总额,当时,这个数值已达 1.06 兆日元(约合 678 亿元人民币),远超预算计划的 2880 亿日元(约合 184 亿元人民币)。除此以外,除了这部分国家级政府支出,东京都还计划支出 1.41 兆日元(约合 898 亿元人民币),东京奥组委还有大约 6000 亿日元(约合 382 亿元人民币)的支出计划。 |

日本疫情到底有多严重?你可能不知道的 4 件事

新闻录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

应对新冠肺炎,日本政府正式开始讨论新的经济对策

丰田章男会长:对汽车需求的下降表示警戒

新型冠状病毒对日本经济的打击将超过30万亿日元

日本警视厅“监察系”警察因抢劫被捕

日本全日空正在考虑让约5000名空中乘务员暂时休息

日本东京地铁沙林毒气事件25周年

美国加利福尼亚州发布了禁止不必要的紧急外出的命令

截止19日,因新冠肺炎意大利死亡人数超过中国本土

日本丰田汽车的员工感染了新型冠状病毒

日本山形县鹤岗市出羽三山神社,举行“毕业典礼”

东京奥运会圣火抵达仪式,日本自卫队在空中画上了奥运会的标志

东京奥运会圣火在奥运会金牌得主吉田沙保里和野村忠宏的手中点燃

JOC(日本奥林匹克委员会)的山口香理事:奥运会延期举行是合理的

东北新干线由于强风的影响,从20日早上开始断断续续地推迟了运行

受发达低气压的影响,以北日本为中心出现了恶劣的天气

日本各方准备迎接奥运圣火抵达 再次承诺奥运会将如期举行

日本城市内确诊患者增多 专家会议:避免疫情大爆发

东京奥运会圣火交接仪式在雅典举行

日本JOYSOUND于疫情期间免费提供卡拉OK影像资源

日本仓库里到底还藏着多少救命药

全球新材料产业研究:日本新材料产业优势及经验启示

日本期望东京奥运会如期举行

缅甸政府向日本、韩国寻求5亿美元贷款用于升级铁路

日本将新冠肺炎疫情认定为“历史性紧急事件”

日媒:日本拟向WHO等机构捐助150亿日元“加强影响”